水月湖年縞堆積物から迫る気候と人の暮らし

水月湖の底に眠る花粉から過去の気候を調べる

気候は、私たちの生活に大きな影響を及ぼすことがあります。例えば、近年頻発するいわゆる“異常気象”は、大規模停電など社会インフラにも影響を及ぼしており、その対策は喫緊の課題となっています。こうした中で、高度化した社会構造を今後も維持するためには、社会がこれまで経験してきた気候について知り、今後に生かしていくことが重要です。

水月湖は、三方五湖のなかで最も大きく、直接的な流入河川がないことなどの特殊な環境から、湖底に「年縞(ねんこう)」と呼ばれる堆積物が堆積しています。年縞とは、1年に1枚ずつ堆積する薄い地層のことで、1年ごとの環境変動を詳細に記録しています。年縞には花粉や火山灰などが含まれているため、古気候学の分野で盛んに研究がおこなわれています。

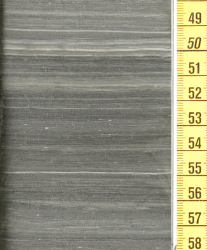

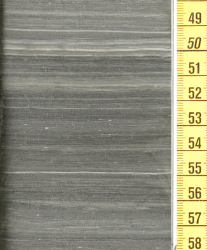

図-1:福井県水月湖の年縞堆積物。

一年ごとの環境変遷を記録している。

年縞などの湖底の堆積物を用いた古気候学のなかでも、過去の陸域で起こった出来事を知るための方法として、化石花粉分析は代表的な手法の一つです。化石花粉は、陸域の堆積物中に連続的・安定的に含まれているため、気候や環境の変遷を辿るための試料として適しています。堆積物中に含まれる化石花粉から樹種を同定し、里山形成などといった植生の変遷を辿ることができます。また、これを利用して気候を復元することもできます。

しかし同時に、里山形成などの人為的な植生改変が行われたということは、植生の変遷が必ずしも気候だけを反映するとは限らないことを意味しています。そのため、人間活動が盛んになって以降の時代では、植生の変化を利用した気候の復元は困難になります。

この研究では、従来の化石花粉分析とはことなるアプローチで化石花粉を分析し、人間活動が盛んになって以降の時代の気候を知り、気候と人の暮らしのかかわりについて研究していきます。