前回、三方湖の堆積物は縄文時代まで届いたけれど、東京大学の吉田先生との共同研究の目的には1000年ほど足りなかったと書きました。そこで、1991年に安田先生のグループが採取した堆積物を利用することにしました。当時、そのサンプルをオランダのグローニンゲンで年代測定を行った名古屋大学の北川浩之教授から年代を教えてもらい、ちょうど鳥浜貝塚が土砂崩れで埋まり、田井野遺跡に移動し、その後、ユリ遺跡に戻ったあたりまでの花粉分析をしました。

さて、花粉分析結果ですが、縄文人が鳥浜や田井野にいた時代はとても暖かい穏やかな気候だったようです。スギももちろん多いのですが、カシやシイと言った冬も葉を落とさない常緑の広葉樹が多く生えていたようです。現在も海岸沿いにたくさんみられるモコモコした木です。 この時代、縄文人は相当活発に湖畔で活動していたと見られ、とんでもなく多くの炭片が混じっていました。富栄養化もしていたようで、クンショウモやボトリオコッカスという藻類もたくさん花粉に混じっていました。降水量も多く、湿地林も広がっていたようです。

|

|

| 写真1 現在でも見られるシイの林(神子付近) |

写真2 スギに混じってシイや落葉樹があります。縄文の昔はこんな感じだったかもしれません。 |

写真3 花粉サンプルにたくさん混じっていたクンショウモとボトリオコッカス

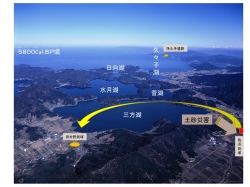

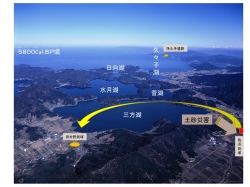

多雨の時代に大災害が鳥浜を襲います。鳥浜は土砂に埋もれてしまいました。縄文人は、「しかたがない」とでも言ったのでしょうか、縄文博物館の小島さんによると、縄文人は田井野に移って行きました。田井野は北向きの斜面。今でもそうですが、三方湖の北向き斜面は風が強く、現在のように頑丈な建物があったわけでなく、住みにくかったのではと考えられます。しかしながら、温暖な時代だったので、なんとか暮らす事が出来たのでしょう。

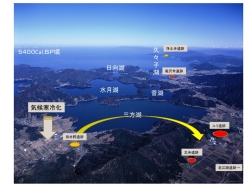

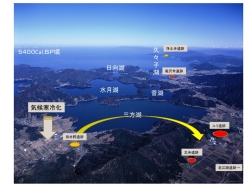

そのあと、なぜかユリ遺跡のほうへ移動したようで、キャンプ地的なところが三方五湖周辺にあちこちあるそうです。花粉分析をしてみると、この時代、花粉が急に少なくなります。スギはもちろん、カシやシイも少なくなり、花粉を数えるのが大変でした。森林の大伐採か、とはじめ思ったのですが、どうもそうではないようで、モダンアナログ法という方法で気候復元をしてみました。そうすると、この時代、年平均気温が現在より5度ぐらい低く復元されました。5度というのは低すぎかもしれませんが、いずれにせよ、相当な寒冷化が起こり、北側の斜面より、南側の斜面へ住居を移し、資源が少なくなったので、あちこちにキャンプ地をつくって、食糧などの獲得に精を出していたのでしょう。

縄文人、災害にあったら別の住めるところに居を移し、寒冷化が起これば、定住していたのに、移動生活まで始めてしまう。相当、自由な発想の持ち主だったのではないでしょうか。今のように技術もなかったということもありますが、自然の力に逆らわない、環境にあった生活様式を選択していたようです。

|

|

| 図1 土砂災害にあった鳥浜縄文人は田井野に移動 |

図2 寒冷化が起こり、ユリ遺跡や北寺遺跡の南側へ移り住み、多くのキャンプ地をもって生活

(図1,2とも、縄文博物館 小島氏提供) |