秋も深まり、最近はめっきり涼しくなりました。

皆様いかがお過ごしでしょうか?

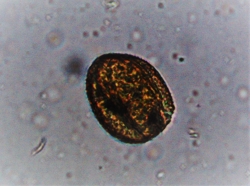

縄文ロマンパークの森の中に足を運ぶとドングリがあちこちに落ちています。

木になっているドングリ 地面に落ちたドングリ

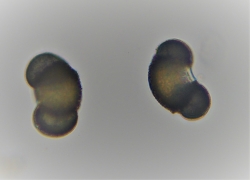

また縄文博物館と年縞博物館の駐車場沿いに植えられているカツラの木からは今年もキャラメルのような甘くていい匂いがしています。

カツラの木のストリート ハート型のカツラの木の葉っぱ

いつの間にか夏っぽさがなくなり、もう秋になっていたのだなと思う今日この頃です。

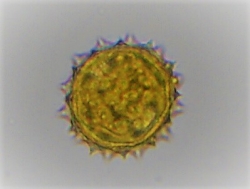

至るところにススキやセイタカアワダチソウもたくさん生えています。

セイタカアワダチソウ

そして現在観察棟では、ススキを使って相談員が作成したススキのフクロウがいます。

入口のカウンターや工作コーナーで皆さんのお出迎えをしていますので、お時間がありましたら見にいらしてください。

ススキのフクロウ

湖上でも渡り鳥としてホシハジロやキンクロハジロが増え、少しずつ賑やかな湖になっています。

これからよりたくさんの渡り鳥が訪れると思いますので、若狭に来られる際には是非自然観察棟にもお立ち寄りください。

__small.jpg)

野鳥の会のYさんから、「自然観察棟に」ということで、水鳥のぬいぐるみを2体いただきました。

マガモとミコアイサです。なんという完成度の高さでしょう!

自然観察棟の冬季イメージキャラクターにしようと思います。

ということで、皆様からそれぞれ愛称を募集したいと思います。

応募される方は、1月中に下記にメールをお願いします。

(申し訳ありませんが採用されても特典は準備していません。ご容赦ください。)

satoyama@pref.fukui.lg.jp

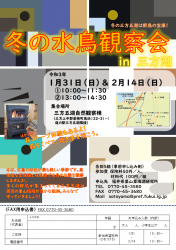

それから、水鳥観察会参加者募集のご案内です。

○日時:1月31日(日)、2月14日(日)

いずれも①10:00~11:30

②13:00~14:30

各回5組まで

○参加費:50円/人、材料費100円/組

○講師:日本野鳥の会福井県支部 嶺南ブロックのみなさん

○その他:薪ストーブ体験会も行います。

観察会の最後に薪ストーブを使って焼き芋を焼きます。

ストーブの詳しい説明も行います。お楽しみに!

詳しくは↓

【1/31、2/14開催】「冬の水鳥観察会in三方湖」参加者募集中!|新着情報|福井県里山里海湖研究所 (fukui.lg.jp)

12月に入っても比較的暖かい日が続いていましたが、ついに寒波到来です。12月16日、初雪となりました。三方五湖も白く雪化粧して景色が一変、冬本番を迎えました。

この寒波とともに、北からたくさんのカモの群れがやってきました。久しぶりに見るにぎやかな景色です。渡り鳥にはこれくらいの寒さはどうということもないのでしょう。グワッ、グワッと大きな鳴き声が響き渡っています。

縄文ロマンパークの竪穴式住居も、ご覧のとおり白く雪化粧して、ふだんとは違う趣きです。遊歩道の落葉樹には茶色い葉がまだたくさん残っていて、急に寒くなったことを教えてくれています。

これから年末年始を迎えますが、コロナ禍の年の瀬です。くれぐれも健康と安全には気をつけたいものですね。